こんにちは🎵

このブログ「ドラムはじめました♬」では、ドラムを習い始めた小学1年生の息子の日々を綴っています。

息子よりも夢中になって練習している父の姿や、家庭でのちょっとした工夫など、子育て目線で音楽の楽しさをシェアしています。

ドラムを始めたばかりの人がよく直面するのが「ドラムの譜面が読めない問題」です。

ピアノやギターと違い、ドラムの譜面はリズムやパターンを表す独特な書き方なので、最初は戸惑う方が多いです。

この記事では、

- 実際にドラムの譜面が読めないと困ることがあるのか?

- 独学でもドラム譜が読めるようになる練習のコツ

について解説します。

目次

ドラムの譜面が読めないと何が困るのか?読めないことによるデメリット

曲の練習に限界が出る

最初のうちは先生や動画を見ながら真似をして叩く方法でも楽しめます。

我が家の息子もレッスンの最初は先生の手足の動きを見て「カッコいい!」と真似していました。

しかし、家で好きな曲を練習したいと思ったとき、譜面が読めないと大きな壁にぶつかります。

ドラム譜は曲の構成やフィルインの場所を記録してくれる地図のような存在。

これが読めないと、正しいリズムを再現するのが難しくなります。

バンドや合奏で合わせづらい

仲間と一緒に演奏する場合、譜面を共有してリハーサルするのが一般的です。

譜面が読めないと、打ち合わせが感覚頼りになってしまい、ミスが増える原因になります。

レッスンの理解度が変わる

ドラム教室に通っていると、先生は「この譜面を見てね」と渡してくれることがあります。

そのとき譜面が理解できるかどうかで、練習効率に大きな差が出ます。

ドラム譜面が読めるメリット

- 曲の構成を把握しやすい

- 家で自主練しやすい

- 好きな曲を自分でコピーできる

- バンド練習でスムーズに進む

- 上達スピードが上がる

「譜面が読めると世界が広がる」と言っても大げさではありません。

ドラムの譜面は難しい?初心者でも読める?

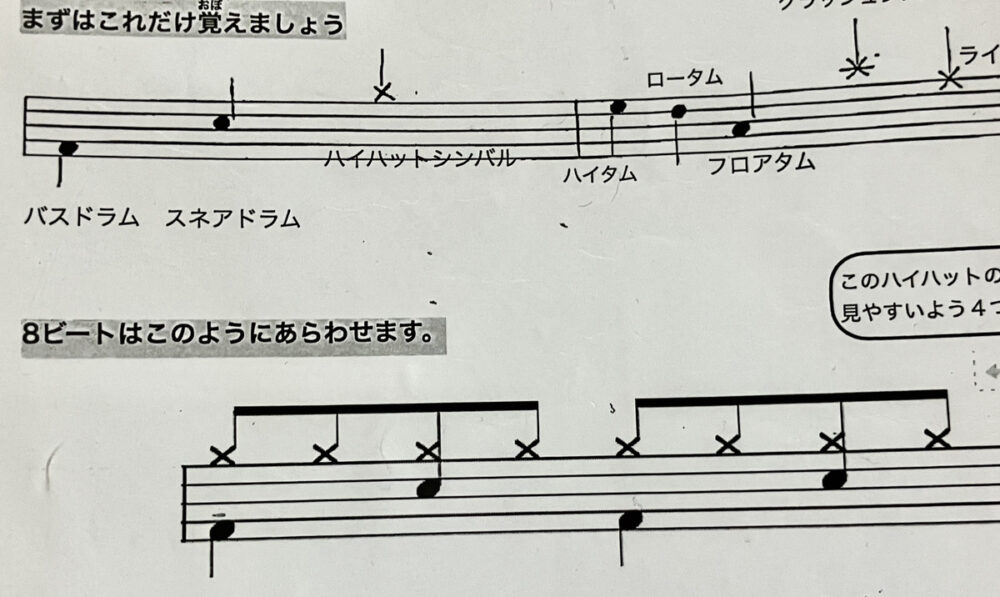

ドラム譜はピアノ譜やバイオリン譜のように高さ(音程)を表すものではなく、どの楽器をどのタイミングで叩くかを表すだけです。

そのため、見慣れると実はシンプルです。

- 五線譜の上に「シンバル」

- 真ん中に「スネア」

- 下に「バスドラム」

と配置されていて、縦に並んだ部分を同時に叩くと考えればOKです。

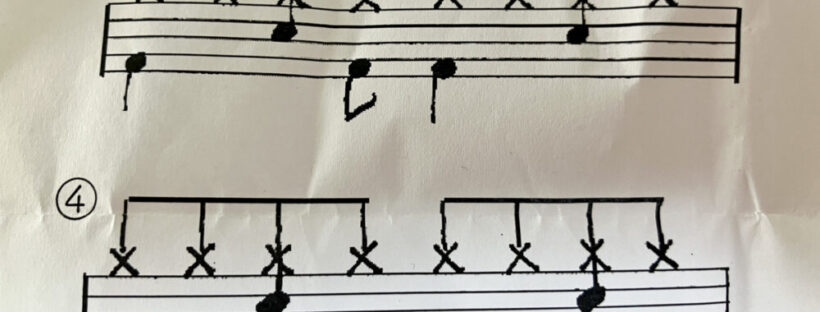

▼この画像は、息子が初レッスンの際に先生から頂いたもの。

これさえ理解できれば、8ビートや簡単なフィルインはすぐに読めるようになります。

ドラムの譜面を読む練習のコツ

少しずつ覚える

ドラム譜は最初からすべてを理解しようとすると混乱しやすいです。

まずは「ハイハット・スネア・バスドラム」という基本の3つの位置だけに集中しましょう。

これらはどのリズムパターンにも必ず出てくる土台なので、自然に覚えることができます。

慣れてきたらクラッシュシンバルやタムの位置も少しずつ追加していくと、無理なく読める範囲が広がります。

実際に叩きながら確認

譜面を眺めるだけでは理解が進みにくいです。

紙の上で読むよりも、ドラムセットに座って実際に叩いてみると「あ、こういうことか」と腑に落ちやすいです。

特にリズムの感覚は体を動かすことで覚える方が早いため、読んだらすぐに手足を動かす、を習慣にすると効果的です。

短いフレーズから始める

長い譜面を一度に覚えようとすると混乱してしまいます。

まずは1小節だけ、あるいは2拍だけを繰り返して練習しましょう。

短いフレーズを確実にできるようになってから少しずつつなげると、自然に1曲が形になります。

小さな成功体験を積み重ねることで「譜面って意外と読めるかも」と自信にもつながります。

好きな曲の譜面を使う

初心者にとって大切なのはモチベーションです。

自分の好きな曲の譜面なら「この部分だ!」と直感的に理解でき、学ぶ意欲が続きます。

知らない曲や単調な練習曲よりも、聞きなじみのあるリズムを譜面で確認する方が「譜面=音楽につながるもの」と実感できます。

独学でも譜面は読めるようになる?

最近はYouTubeやドラム教材サイトでも、初心者向けの譜面付き解説が豊富にあります。

最初は動画と譜面を並べて「目で見て、耳で聞いて、叩いてみる」という3つを同時にやると理解が深まります。

我が家では、夫がYouTubeで解説動画を見ながら、息子に「ここはスネアだよ」と教えている場面もあります。

家族で一緒に学ぶと覚えやすいのもメリットですね。

譜面が読めなくてもドラムは楽しめる?

ドラムを始めたいと思っても、「楽譜が読めないとダメなんじゃ…」と不安になる方は多いです。

ですが、ドラムはピアノなどと比べても、楽譜が読めなくても感覚的に楽しみやすい楽器なんです。

リズムパターンを体で覚える

ドラムの基本は「リズム」です。

例えば「ドン(バスドラム)・タッ(スネア)・ツッ(ハイハット)」のように、音のイメージを口で唱えながら叩く練習をすると、楽譜を見なくてもすぐに曲に合わせられます。

また、YouTubeや練習アプリでは「譜面なしで見てマネできる動画」が豊富にあるので、耳と目でリズムを覚えるだけでも十分に楽しめます。

実際に初心者が最初に叩けるようになる「8ビート」も、パターンを体に染み込ませれば譜面いらずで演奏可能です。

よくある質問(FAQ)

Q1: 譜面が読めないとドラムは上達できませんか?

A: 読めなくてもある程度は上達できます。

ただし、曲数を増やしたりバンド活動をしたい場合は譜面が読める方が有利です。

Q2: 子どもでもドラムの譜面は読めますか?

A: 小学1年生でも、数字のリズム譜や簡単な記号から始めればすぐに慣れます。

我が家の息子も基本の8ビートはすぐに読めるようになりました。

Q3: 独学と教室、どちらがいいですか?

A: 独学でも可能ですが、最初のうちは教室で基礎を教えてもらうと効率が良いです。

我が家も島村楽器の個人レッスンに通っています。

関連記事▶ドラムを趣味にすると費用はいくらかかる?初期費用・月額・機材相場まで大人初心者向けに徹底解説

まとめ

ドラムの譜面が読めない状態でも楽しむことはできます。

でも、譜面が読めるようになると、練習の幅が広がり、好きな曲を自分でコピーしたり、バンドで演奏を楽しめるようになります。

最初は基本の3つ(ハイハット・スネア・バス)から覚えて、少しずつ練習を重ねていきましょう。

あわせて読みたい記事

▶ドラム楽譜はどこで買うのがお得?初心者におすすめのドラム譜サイトを徹底比較

▶【子どものドラム練習曲はどう選ぶ?】初心者でも楽しく叩ける曲の選び方とおすすめ曲リスト

最新情報はインスタで🎵

もし疑問や不安があれば、ぜひお問い合わせフォームやインスタDMからお気軽にどうぞ。

「ドラムはじめました♬」では、これからも楽しくドラムを続けられるようなヒントを発信していきます。

更新情報はInstagramでも配信中🎵

フォローしていただけると嬉しいです☺ → @drumkids.jp